クリスタの自動彩色が超便利!自動で色を塗る方法

CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)には、イラストに自動で色塗りをしてくれる「自動彩色」という機能があることをご存知ですか?この記事では、クリスタの自動彩色機能の使い方を徹底解説します。

クリスタの自動彩色とは?

クリスタの自動彩色とは、AIが自動でイラストに色を塗ってくれる機能のこと。自動彩色には「全自動彩色」「ヒント画像を使って彩色」「より高度な設定を使用」という3つの彩色方法があり、各特徴は以下の通りです。

全自動彩色:AIが自動で色を選択し色塗りします

ヒント画像を使って彩色:ヒントとなる色を自分で塗っておき、その色をもとに自動で色塗りします

より高度な設定を使用:ヒントとなる色を自分で塗ったうえ、さらに細かい指定を加えて自動で色塗りします

自動彩色機能を使うことで、色塗りに慣れていない人でも簡単にカラーイラストが作成できます。また、色のイメージが掴めないときにはアイデアをくれることもあり、色塗りの表現の幅が広がるきっかけにもなるでしょう。

クリスタの全自動彩色で色塗りする方法

クリスタの全自動彩色を使えば、色のチョイスからAIに任せ少ない労力で色塗りできます。全自動彩色で色塗りする手順は以下の通りです。

線画を参照レイヤーに設定

クリスタの自動彩色機能を使うためには、線画レイヤーを1枚に結合し、参照レイヤーに設定する必要があります。そのため、線画が完成したらレイヤーパレットで線画レイヤーをすべて選択し、上部メニューバー「レイヤー」から「選択中のレイヤーを結合」をクリックしてください。

レイヤーパレットで線画レイヤーが1枚に結合されたことを確認したら、結合されたレイヤーを選択しすぐ上にある灯台アイコン「参照レイヤーに設定」をクリックしましょう。

全自動彩色で色塗りする

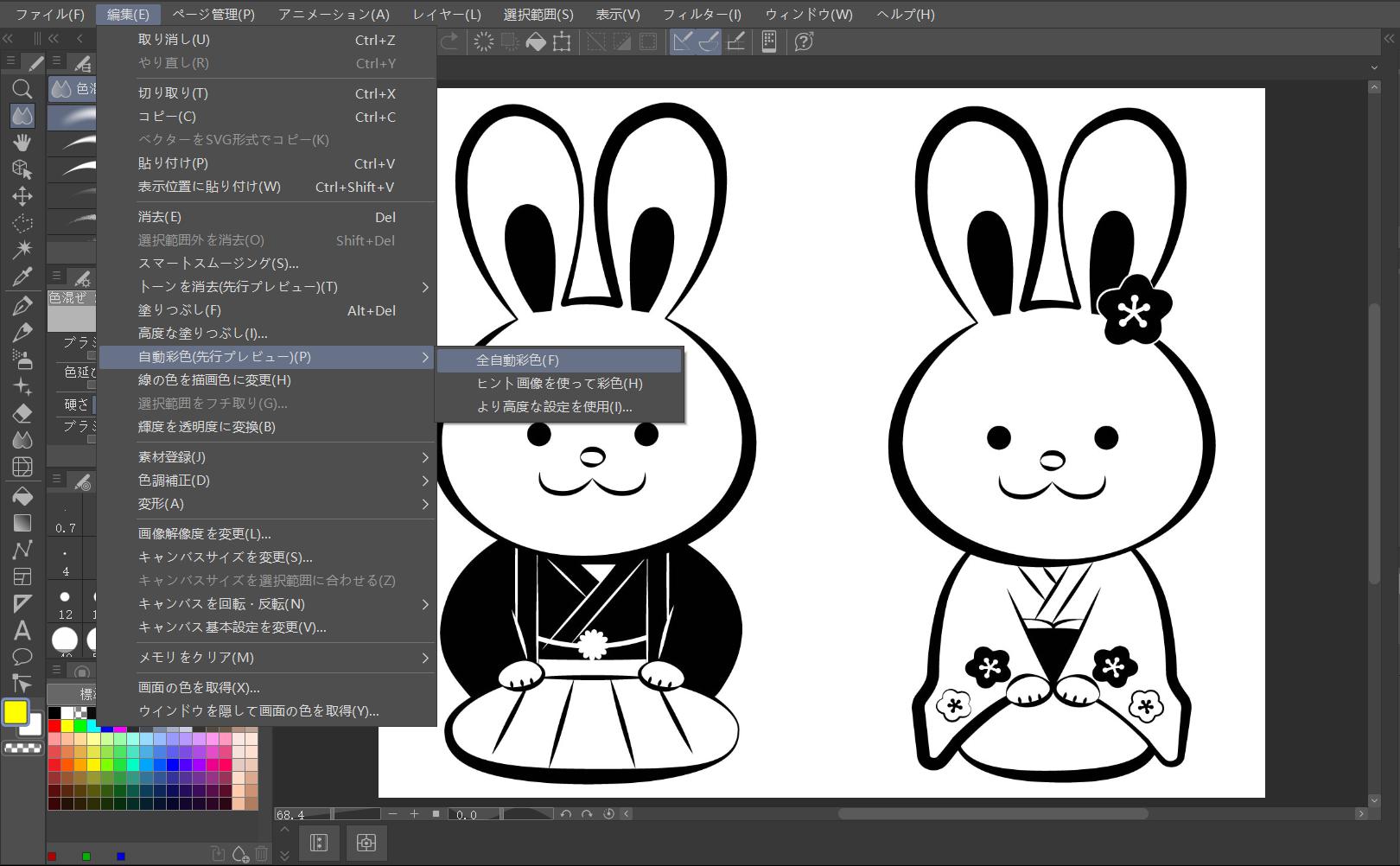

レイヤーパレットで結合されたレイヤーが選択されていることを確認したら、上部メニューバー「編集」内にある「自動彩色」を選択し「全自動彩色」をクリックします。すると自動彩色に関する確認事項ウィンドウが表示されるので「OK」を選択してください。

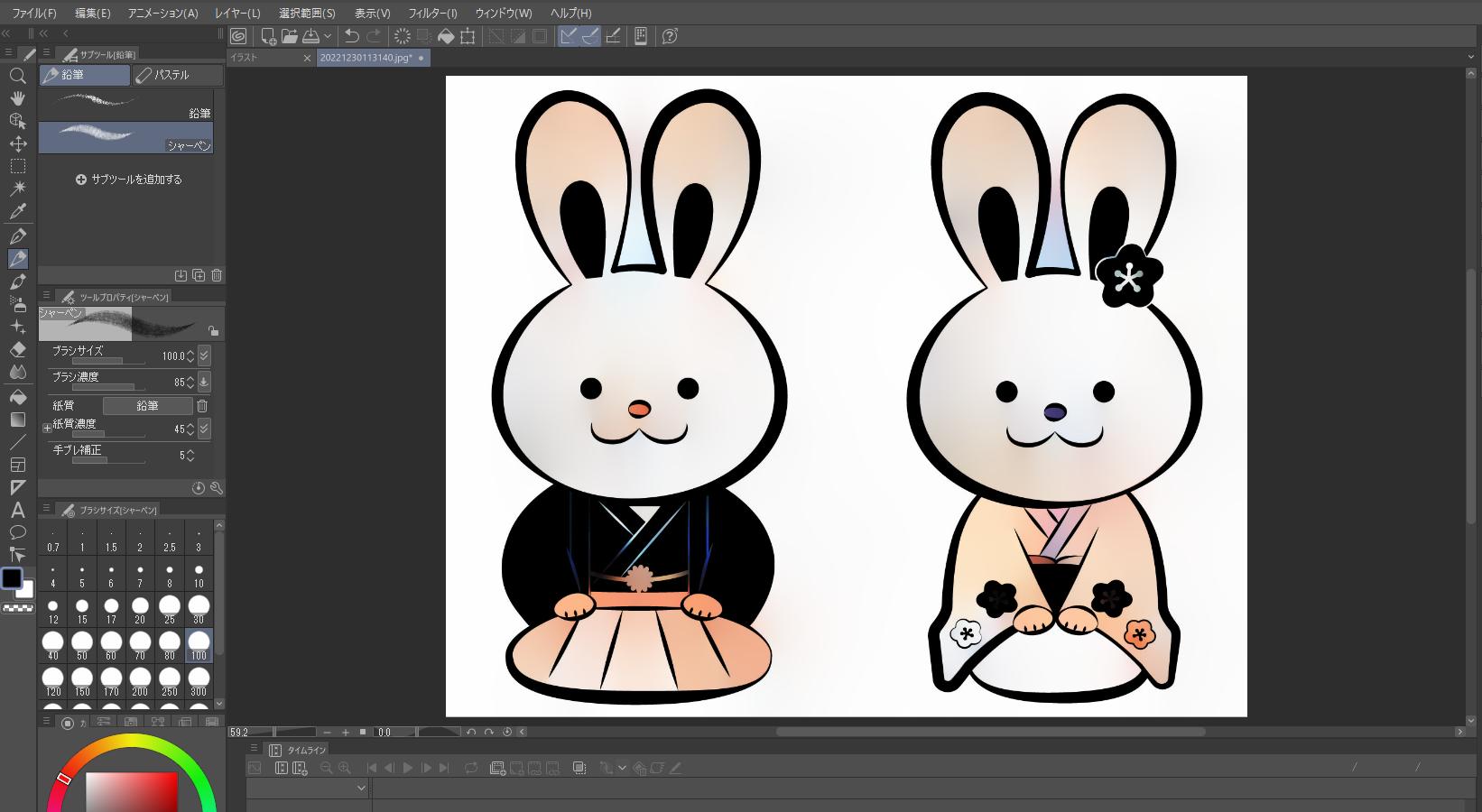

しばらく待つと、AIによってイラストが全自動彩色されます。なお、範囲を指定して自動彩色したい場合は、結合レイヤーを選択後、自動選択ツールなどで範囲を指定してから自動彩色を実行してください。

クリスタのヒント画像を使って色塗りする方法

ヒント画像を使って自動彩色することで、理想に近いカラーイラストが仕上がります。ヒント画像を使って自動彩色する手順は以下の通りです。

レイヤーを作成しておおまかに色塗り

まずは線画レイヤーを1枚に結合し、参照レイヤーに設定します。その後、ヒントとなるレイヤーを1枚だけ新規作成してください。自動彩色ではヒントとなるレイヤーは1枚しか選択できないので、ヒントレイヤーは複数作らないように注意しましょう。

ヒントレイヤーを作ったら、おおよそでいいのでヒントとなる色を塗っていきます。このときのポイントは、ヒントとなる色はできるだけ広範囲に塗ることです。ヒントとなる色の面積が少ないと、AIが正しくヒントを受け取れず理想とは違う彩色になることがあります。

ヒント画像を使って自動彩色する

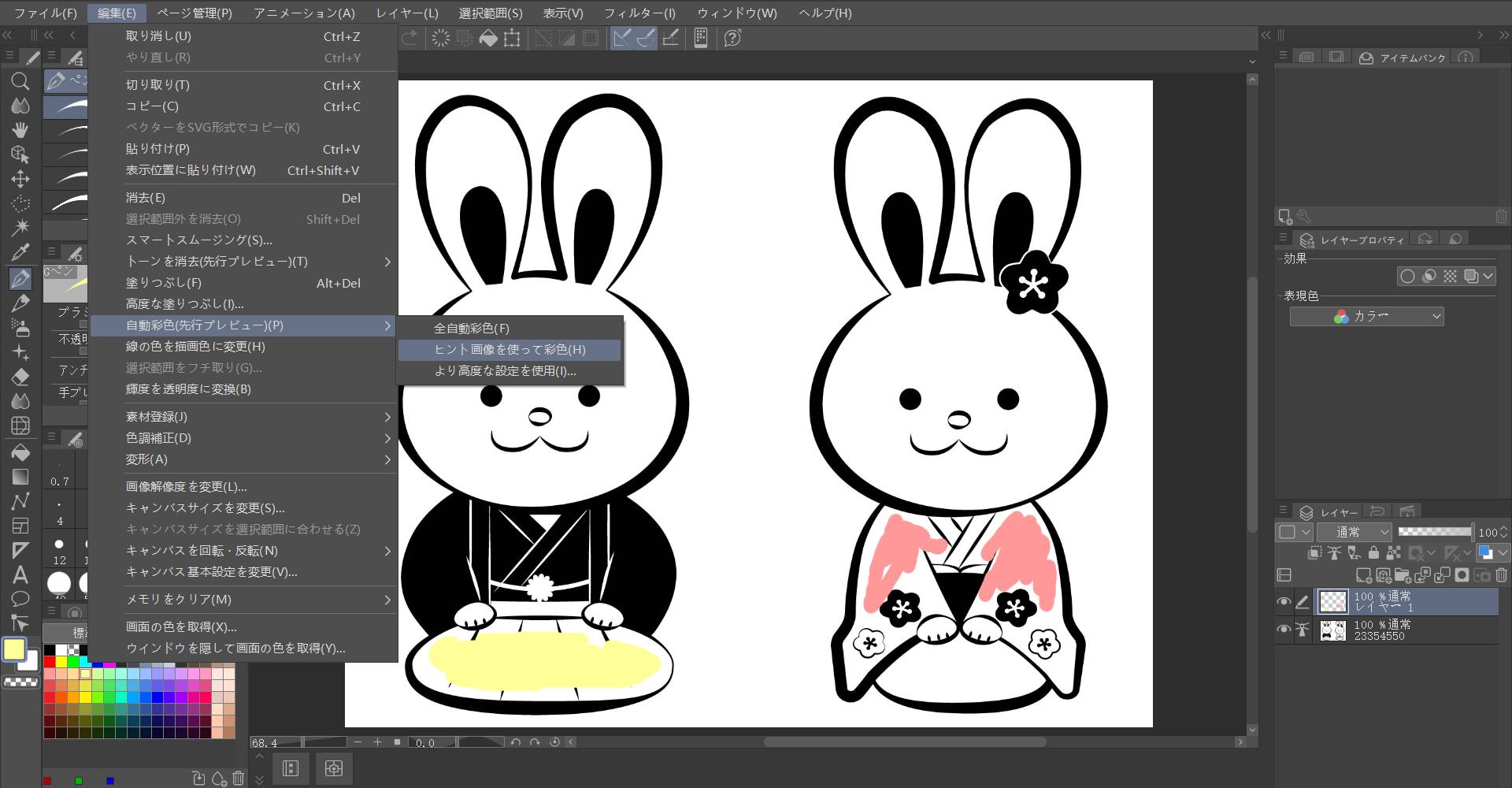

色を塗り終えたら、ヒントレイヤーを選択したまま「編集」から「自動彩色」を選択し「ヒント画像を使って彩色」をクリックします。なお、このときヒントレイヤーは、結合した線画レイヤーの上下どちらに配置していても問題ありません。表示される確認事項ウィンドウに「OK」すると、ヒントレイヤーの色を参考にして自動彩色されます。

クリスタでさらに高度な自動彩色がしたいときは

クリスタの自動彩色機能を使って、さらに理想通りのカラーイラストにしたいときは「より高度な設定を使用」を実行して色塗りします。まずは、線画を参照レイヤーに設定したらヒントレイヤーを作成し、おおまかに色を塗りましょう。ここまではヒントを使って自動彩色と同じです。

そしてヒントレイヤーを選択したまま「編集」から「自動彩色」を選択し「より高度な設定を使用」をクリックします。確認事項ウィンドウに「OK」すると、別の設定ウィンドウが開くので、トーンカーブや色味、ぼかしの強度などを細かく設定し、自分の理想に近づけてください。全ての設定完了後、設定ウィンドウの「OK」を押すと自動彩色されます。

左手デバイス使用でクリスタの色塗りがさらに便利に

クリスタの注目機能「自動彩色」について紹介しました。自動彩色を使うと簡単にカラーイラストが制作できるので、クリスタユーザーなら一度は試す価値がある機能といえるでしょう。AIによる自動彩色は便利ですが、一番理想的な効果を得るには、自動彩色した後、手動細かくカラーグレーディングや色塗りが必要だと思います。そんな時は左手デバイスTourBoxを使えば、作業が快適になります。

TourBox EliteとTourBox NEOはクリスタを完全対応できる実用的な左手デバイスです。TourBoxを使えば、上記の紹介した全自動彩色はマクロ機能によってワンタッチで完成できます。その他、普通の色塗りにおいても色調整やブラシサイズの変更を少ない動作で行うことができ、作業がぐっと便利になります。ツールの切り替えも楽になり、イラスト制作そのものの負担を軽くしてくれるTourBoxを、ぜひ一度使ってみてください。