Photoshopで塗りつぶしをする方法!便利なショートカットやデバイスを紹介

Photoshopでレイヤー全面に色を塗りたいとき、画像の一部分に色を塗りたいときなどに役立つ「塗りつぶし」。いくつかの方法がありますが、作業効率を上げるためにも、素早く簡単にできるやり方を選びたいですよね。

そこで今回は、Photoshopで塗りつぶしをする際に使える5つの方法を紹介していきます。ソフト内蔵のツールやショートカットだけでなく、左手デバイスを使用した便利な方法もお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

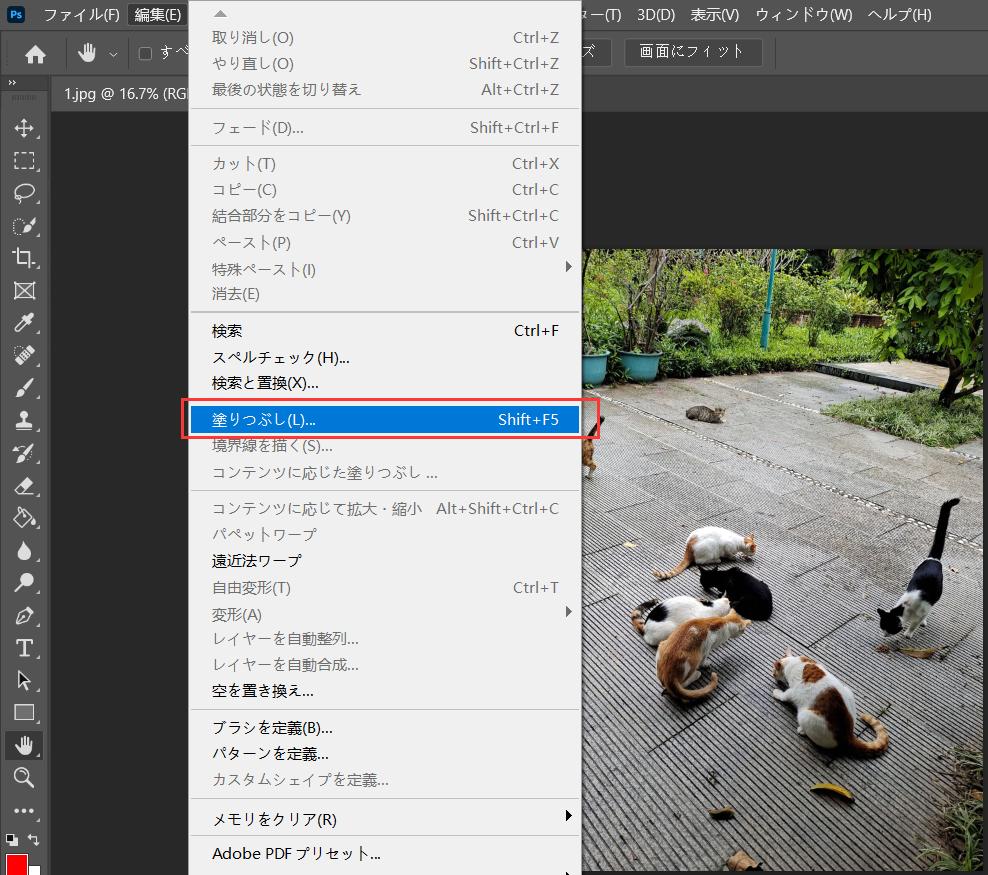

編集から塗りつぶしを選択する方法

Photoshopでの塗りつぶし機能は、上部メニューから「編集」を選択すれば表示されます。

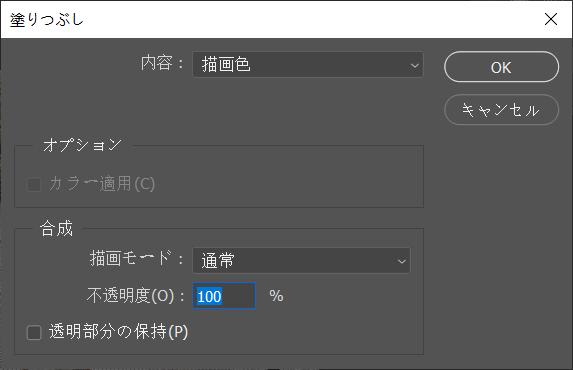

そこから「塗りつぶし」を選択すると、内容や描画モード、不透明度などの詳細を設定するダイアログボックスが出現。設定後、OKをクリックすると塗りつぶしが完了します。

一番基礎的な方法ではありますが、手間が増えるため、実際の作業中に使うと集中が中断され、効率も下がるでしょう。ショートカットキーなどを覚えるとちょっと便利にそうさできます。

Photoshopのショートカットキーで塗りつぶしをする

塗りつぶしのショートカットキーを覚えておくと、操作速度が上がり、効率よく作業を進められます。

Alt+delete(Macの場合はoption+delete):描画色を塗りつぶし

Ctrl+delete(Macの場合はcommand+delete):背景色を塗りつぶし

shift+f5:塗りつぶしダイアログボックス表示

あらかじめカラーピッカーで使用するカラーを選択しておくと、設定の手間を節約でき、ショートカットキーの操作だけで簡単に塗りつぶせます。

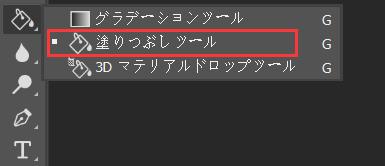

Photoshop内のツールで塗りつぶし

Photoshop内には塗りつぶし専用のツールも搭載されています。

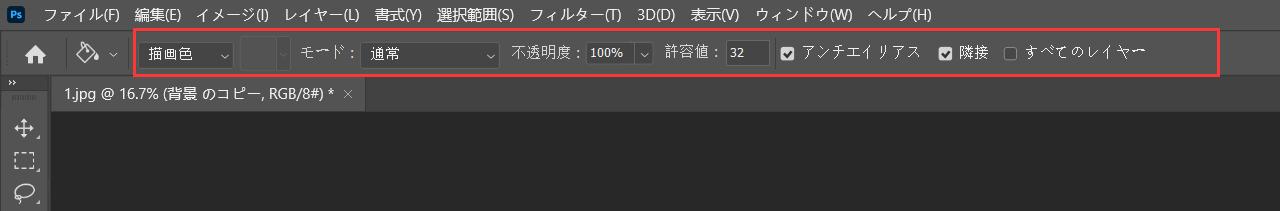

画面左側のパレットにある「塗りつぶしツール」を選択すると、上部に詳細を設定するパレットが表示されるため、それぞれの項目を調節していきましょう。

【許容値】

許容値は、「選択した場所とどれだけ近い色を範囲にするか」を決められる機能です。

・数値が低い…色を細かく識別するようになり、塗りつぶしの範囲も狭くなる

・数値が高い…色の識別がゆるくなり、塗りつぶしの範囲も広がる

【不透明度】

塗る色の透明度を設定できるのが不透明度という機能です。同じ色であっても、この不透明度によって印象は大きく変わります。

・数値が低い…透明度が上がり、色が薄くなる

・数値が高い…不透明になり、色が濃くなる

【モード】

描画モードを調節すると、塗りつぶしの色を効果的に表現できます。モードは種類が豊富なため、実際に触りながら好みのものを選択しましょう。

【隣接】

隣接にチェックを入れると、選択した箇所の色の境界までが塗りつぶしに反映され、チェックを入れていないと全体の同系色を塗りつぶします。

選択範囲を作成する方法

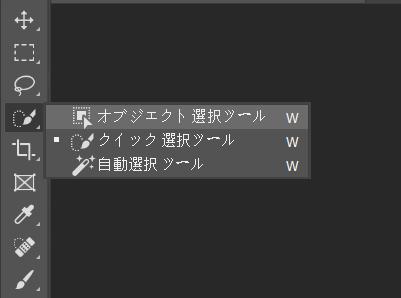

選択ツールを使用すると、塗りつぶしたい範囲或いは対象物を指定できます。

オブジェクト選択ツール:四角形で範囲を選択すると自動的に縁どりできる

クイック選択ツール:クリックやドラッグで選択範囲を作成する

自動選択ツール:塗りつぶしたい箇所をクリックすると近い色を自動で縁どりできる

上記の方法から選択範囲を設定し、先ほどお伝えしたショートカットキーを使用すると、Photoshopで便利に画像とレイヤーなどを塗りつぶせます。

左手デバイスを使用して塗りつぶしをより高速に

ショートカットキーやツールを使用するよりも、さらに作業効率を上げるのがクリエイター向けの左手デバイス「TourBox NEO」です。 TourBox NEO はすべてのショートカットキーを片手で操作できるため、作業を中断することなく、画像やイラストに集中しながら塗りつぶしが可能になります。TourBoxシリーズの専用ソフトからショートカットキーを登録すれば、好きなように機能をカスタマイズできます。

使用頻度の高いショートカットキーをTourBoxのボタンに設定しておくと、操作ごとにマウスを動かす必要がなくなるので、格段に作業スピードもアップ。また、十字キーを使えば、常用のツールを素早く切り替えられるので、塗りつぶし以外にも様々なツールを便利に使用できます。最新機種のTourBox EliteはNEOと比べてパーツがアップグレードされ、Bluetooth接続も対応します、各種の作業を更に効率化にできます。

まとめ

Photoshopの塗りつぶしには、いくつかの方法がありますが、中でもおすすめなのは左手デバイスの使用です。Photoshopショートカットキーを使用する方法も一見作業効率のアップにつながりますが、大量にあるキーの組み合わせを覚えるのは大変ですよね。

左手デバイスの「TourBox NEO」であれば、なかなか覚えられないショートカットも簡単に登録できるため、片手の操作のみで塗りつぶしにも対応できます。Photoshop以外にも、 クリスタ、 Premiere、 Lightroom など、ほぼ全てのクリエイティブソフトに対応可能です。慣れるまでは少し時間が必要かもしれませんが、使用していると感覚的にデバイスを操作できるようになるので、効率よく作業を進めたい方はぜひ試してみてください。